동북 방언

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

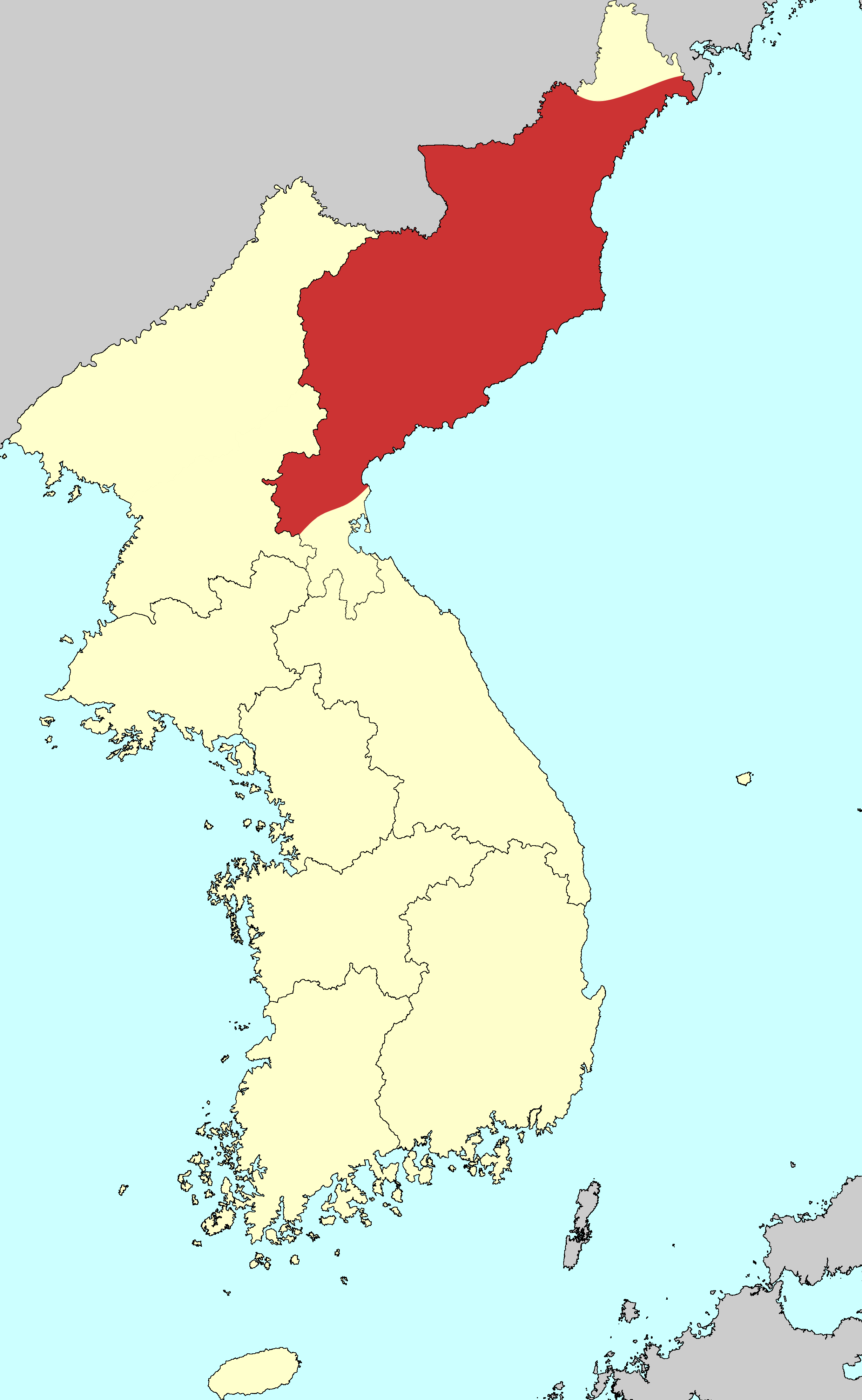

동북 방언은 과거 함경도 지역과 현재 북한의 함경북도, 함경남도, 량강도에서 사용되는 한국어 방언이다. 19세기 말과 20세기 초, 흉작과 일제 강점기로 인해 동부 만주와 러시아 극동 지역으로 이주한 한인들의 후손, 중앙아시아로 강제 이주된 고려인들 사이에서도 사용된다. 동북 방언은 경상 방언과 유사하게 고저 악센트를 가지며, 중세 한국어의 음조가 반영된 특징을 보인다. 문법적으로는 독특한 조사 체계와 어미, 부정어의 위치, 형태론적 특징을 가지며, 고어의 잔재와 표준어와 다른 의미로 사용되는 어휘, 친족 호칭어의 차이 등을 보인다.

더 읽어볼만한 페이지

- 함경도 - 관북 지방

관북 지방은 한반도 북부 철령 이북의 함경도 지역을 중심으로, 백두산, 압록강, 두만강 등 주요 지형지물을 포함하며 냉대 기후를 보이는 곳으로, 역사적으로 고조선, 고구려, 발해 등의 영역이었고 조선 시대 4군 6진 설치를 통해 국경 확정에 중요한 역할을 수행했으며 현재는 조선민주주의인민공화국에 속한다. - 조선민주주의인민공화국의 언어 - 한국어

한국어는 한국과 북한에서 주로 사용되는 한국어족 언어로, 대한민국에서는 한국어 또는 한국말, 북한에서는 조선어 또는 조선말이라 불리며, 훈민정음으로 표기되는 독자적인 문자 체계, 교착어적 특징, 유연한 어순, 복잡한 존칭 체계를 가진다. - 조선민주주의인민공화국의 언어 - 경기 방언

경기 방언은 한강을 기준으로 북부와 남부로 나뉘며, 표준어의 근간인 서울 방언을 포함하고, 산업화와 도시화로 지역별 차이가 희석되었으며, 젊은 세대는 서울 방언의 음운 변화를 보이는 특징이 있다. - 한국어의 방언 - 동남 방언

동남 방언은 경상도 지역에서 사용되는 한국어 방언으로, 표준어와 다른 음운 및 문법 체계를 가지며, 고저 악센트와 고유 어휘, 중세 국어의 영향 등이 특징적으로 나타난다. - 한국어의 방언 - 경기 방언

경기 방언은 한강을 기준으로 북부와 남부로 나뉘며, 표준어의 근간인 서울 방언을 포함하고, 산업화와 도시화로 지역별 차이가 희석되었으며, 젊은 세대는 서울 방언의 음운 변화를 보이는 특징이 있다.

2. 역사와 분포

경상 방언과 마찬가지로, 동북 방언은 다른 한국 방언과는 달리 고저 악센트를 가지고 있어 동음이의어를 구분한다. 고저 악센트의 최소 대립쌍은 단독으로는 억양이 없지만, 조사나 서술어가 붙을 때만 나타난다. 예를 들어, 서울 표준어에서 억양이 없는 bae/배한국어는 단독으로 존재할 때 동북 방언에서도 "배"와 "배(배꼽)"를 모두 의미할 수 있지만, 주제 표지 -nun/는한국어이 붙으면, 배-nún/배(과일)-TOP한국어는 두 번째 음절에 높은 억양을 가지고, báe-nun/배(배꼽)-TOP한국어는 첫 번째 음절에 높은 억양을 가진다. 경상 방언의 억양과 달리, 동북 방언의 억양은 15세기 중세 한국어 음조의 규칙적인 반영이다. 중세 국어의 높은 음과 상승 음은 동북 방언의 높은 억양이 되었고, 중세 국어의 낮은 음은 동북 방언의 낮은 억양이 되었다. 모음 길이는 음소가 아니다.

동북 방언은 과거 함경도 지역과 현재는 북한의 함경북도, 함경남도, 량강도에서 사용되는 한국어 방언이다. 하지만 함경도 전역에서 이 방언이 사용되는 것은 아니다. 두만강 굽이 남쪽에서 사용되는 한국어 방언은 별개의 육진 방언으로 분류되며, 금야와 고원 남쪽 지역에서는 높낮이 악센트가 없어 일반적으로 함경 방언으로 분류되지 않는다.

19세기 말과 20세기 초, 흉작과 일제 강점기로 인해 많은 한국인들이 동부 만주(현재 중국 동북부)와 러시아 극동 지역의 남부 프리모르스키 지방으로 이주하였다. 만주로 이주한 이들의 후손들은 중국에서 지역 자치를 누리며 한국어 방언을 계속해서 사용하고 읽고 쓰고 있다. 1930년대, 스탈린은 러시아 극동 지역의 한국인 약 25만 명을 강제 추방하여 우즈베키스탄과 카자흐스탄과 같은 소비에트 중앙아시아로 보냈다.180"/> 중앙아시아 전역에는

3. 음운

동북 방언은 대부분의 한국 방언과 마찬가지로 중세 국어 t(h)i-한국어, t(h)y-한국어와 k(h)i-한국어, k(h)y-한국어를 c(h)i-한국어, c(h)-한국어로 연구개음화시켰지만, 후자의 쌍만 연구개음화시킨 서울말과는 다르다.

중세 국어에는 유성 마찰음 /ɣ//ɣ한국어, /z//z한국어, /β//β한국어가 있었는데, 대부분의 현대 방언에서는 사라졌지만, 경상도와 다른 남부 지방에서는 사라지지 않았다. 내부 재구의 증거에 따르면, 이러한 자음은 유성 환경에서 /k//k한국어, /s//s한국어, /p//p한국어의 연화에서 유래한 것이다. 경상 방언과 마찬가지로, 동북 방언은 이러한 단어에서 /k//k한국어, /s//s한국어, /p//p한국어를 종종 유지한다.

동북 방언에서 "t 불규칙 동사"는 자음으로 시작하는 어미 앞에서는 /t//t한국어로, 모음으로 시작하는 어미 앞에서는 /ɾ//ɾ한국어로 끝나는 중세 국어 동사 어간으로, 모음 앞에서도 /l//l한국어로 규칙적으로 실현된다. 그러나 중세 국어에서도 항상 /l//l한국어로 끝나는 동사 어간과 달리, 이전에 t 불규칙 동사였던 동사들은 다음 자음을 강화시킨다. 이것은 다시 경상 방언에서 t 불규칙의 반영과 동일하다.

동북 방언은 전통적으로 매우 보수적인 서울말 화자의 10개의 모음에 해당하는 10개의 모음을 가지고 있었다. 그러나 서울말과 마찬가지로 /ø//ø한국어와 /y//y한국어는 /wɛ//wɛ한국어와 /wi//wi한국어로 이중모음화되었고, /u//u한국어와 /ɯ//ɯ한국어의 합병이 거의 완료되었으며, /o//o한국어와 /ə//ə한국어의 합병도 점점 진행되고 있다. 그 결과 훨씬 줄어든 6개의 모음 체계가 될 것으로 예상된다. /u//u한국어와 /ɯ//ɯ한국어, 그리고 /o//o한국어와 /ə//ə한국어의 합병은 20세기 중반 이후 북한 방언에서 새롭게 나타나는 면적적 특징으로, 현대 평안 방언에서도 공유된다. 표준어의 많은 /o/는, 특히 문법적 구성에서, 동북 방언에서는 /u~ɯ/이다. 예를 들어, 서울말의 접속사 ha-ko/하고한국어 /hago//hago한국어 "그리고"는 ha-gu/하그한국어 /hagɯ//hagɯ한국어로 발음된다.

동북 방언에는 생산적인 변이음 체계가 있다. /a//a한국어, /ə//ə한국어, /u//u한국어, /o//o한국어, /ɯ//ɯ한국어는 비-치조 자음과 앞에 위치한 폐쇄모음 또는 활음(예: /i//i한국어))의 순서가 뒤따를 때 /ɛ//ɛ한국어, /e//e한국어, /y~wi//y~wi한국어, /ø~wɛ//ø~wɛ한국어, /i//i한국어로 전면화된다. 어떤 경우에는 이것이 어휘화되었다. 동북 방언 /køki~kwɛki//괴기한국어 "고기"와 서울말 /koki//고기한국어 "같은 뜻"을 비교해 보라. 변이음은 경상 방언에서도 흔하다.

고유어에서 중세 국어의 CjV 연쇄는 단모음화되었다. 중세 국어 hye/혀한국어 /hjə//hjə한국어 > 동북 방언 hey/헤한국어 /he//he한국어. 한자어에서 CjV 연쇄는 변이음화된 단모음으로 합쳐졌고, 다시 이중모음화되었다. 서울말 kyosil/교실한국어 /kjosil//kjosil한국어 "교실"과 동북 방언 koysil/괴실한국어 /køsil~kwesil//køsil~kwesil한국어을 비교해 보라.

3. 1. 음운 체계

동북 방언의 모음은 'ㅣ, ㅔ, ㅐ, ㅟ, ㅚ, ㅡ, ㅓ, ㅏ, ㅜ, ㅗ'의 10모음 체계[3]를 가지나, 젊은층은 'ㅟ'와 'ㅚ'가 다른 소리로 바뀌고 있다.[3]

이 방언은 말의 높낮이로 뜻을 구분하는 성조(聲調) 언어다. 길주, 성진, 단천 지역어는 고조, 저조, 상승조의 세 성조소를 가지며, 중세 한국어의 거성은 '고조', 평성은 '저조', 상성은 '상승조'로 실현된다. 그밖의 지역은 고조와 저조만 쓰이며, 중세 한국어의 거성과 상성은 '고조'로, 평성은 '저조'로 실현된다. 이 방언에서 중세 한국어 단어의 성조는 규칙적으로 대응한다. 예를 들어 ':말(言, 상성)'은 지역에 따라 '상승조'나 '고조'로, '말(斗, 거성)'은 고조, '말(馬)'은 저조로 나타난다. 동남 방언과 같이 고저 악센트 체계로 동음이의어를 구분하며, 고저 악센트 최소 대립쌍은 단독으로는 억양이 없지만, 조사나 서술어가 붙을 때만 나타난다.

함경 방언은 전통적으로 서울말 화자의 10개의 모음에 해당하는 10개의 모음을 가지고 있었다. 그러나 /ø/와 /y/는 /wɛ/와 /wi/로 이중모음화되었고, /u/와 /ɯ/의 합병이 거의 완료되었으며, /o/와 /ə/의 합병도 진행되고 있다. /u/와 /ɯ/, 그리고 /o/와 /ə/의 합병은 20세기 중반 이후 북한 방언에서 새롭게 나타나는 면적적 특징으로, 현대 평안 방언에서도 공유된다. 표준어의 많은 /o/는, 특히 문법적 구성에서, 함경 방언에서는 /u~ɯ/이다. 예를 들어, 서울말의 접속사 '하고'는 '하그'hagɯ/하그한국어로 발음된다.

3. 2. 음운 변화

어말 또는 모음과 'ㅣ' 사이에 있는 'ㅇ[ŋ]'이나 'ㄴ'이 탈락하면서 선행모음을 비모음화한다. 구개음화는 서북 방언과 달리 활발하게 진행되었다. 'ㅣ'나 반모음 '[j]' 앞에서 어두의 'ㄴ, ㄹ'이 탈락되었다. 'ㅅ, ㅈ, ㅊ' 뒤에서 'ㅡ'가 'ㅣ'로 변하는 전설모음화는 일어나지 않았다.

경상 방언과 마찬가지로, 다른 한국 방언과는 달리 함경 방언은 고저 악센트 체계를 가지고 있어 동음이의어를 구분한다. 고저 악센트 최소 대립쌍은 단독으로는 억양이 없지만, 조사나 서술어가 붙을 때만 나타난다. 예를 들어, 서울 표준어에서는 억양이 없는 bae/배한국어는 단독으로 존재할 때 함경 방언에서도 "배"와 "배(배꼽)"를 모두 의미할 수 있다. 하지만 주제 표지 -nun/는한국어이 붙으면, 배-nún/배(과일)-TOP한국어는 두 번째 음절에 높은 억양을 가지고, báe-nun/배(배꼽)-TOP한국어는 첫 번째 음절에 높은 억양을 가진다. 경상 방언의 억양과 달리, 함경 방언의 억양은 15세기 중세 국어의 음조의 규칙적인 반영이다. 중세 국어의 높은 음과 상승 음은 함경 방언의 높은 억양이 되었고, 중세 국어의 낮은 음은 함경 방언의 낮은 억양이 되었다. 모음 길이는 음소가 아니다.

함경 방언은 대부분의 한국 방언과 마찬가지로 중세 국어 t(h)i-한국어, t(h)y-한국어와 k(h)i-한국어, k(h)y-한국어를 c(h)i-한국어, c(h)-한국어로 연구개음화시켰지만, 후자의 쌍만 연구개음화시킨 서울말과는 다르다.

중세 국어에는 유성 마찰음 /ɣ//ɣ한국어, /z//z한국어, /β//β한국어가 있었는데, 대부분의 현대 방언에서는 사라졌지만, 경상도와 다른 남부 지방에서는 사라지지 않았다. 내부 재구의 증거에 따르면, 이러한 자음은 유성 환경에서 /k//k한국어, /s//s한국어, /p//p한국어의 연화에서 유래한 것이다. 경상 방언과 마찬가지로, 함경 방언은 이러한 단어에서 /k//k한국어, /s//s한국어, /p//p한국어를 종종 유지한다.

함경 방언에서 "t 불규칙 동사"는 자음으로 시작하는 어미 앞에서는 /t//t한국어로, 모음으로 시작하는 어미 앞에서는 /ɾ//ɾ한국어로 끝나는 중세 국어 동사 어간으로, 모음 앞에서도 /l//l한국어로 규칙적으로 실현된다. 그러나 중세 국어에서도 항상 /l//l한국어로 끝나는 동사 어간과 달리, 이전에 t 불규칙 동사였던 동사들은 다음 자음을 강화시킨다. 이것은 다시 경상 방언에서 t 불규칙의 반영과 동일하다.

함경 방언은 전통적으로 매우 보수적인 서울말 화자의 10개의 모음에 해당하는 10개의 모음을 가지고 있었다. 그러나 서울말과 마찬가지로 /ø//ø한국어와 /y//y한국어는 /wɛ//wɛ한국어와 /wi//wi한국어로 이중모음화되었고, /u//u한국어와 /ɯ//ɯ한국어의 합병이 거의 완료되었으며, /o//o한국어와 /ə//ə한국어의 합병도 점점 진행되고 있다. 그 결과 훨씬 줄어든 6개의 모음 체계가 될 것으로 예상된다. /u//u한국어와 /ɯ//ɯ한국어, 그리고 /o//o한국어와 /ə//ə한국어의 합병은 20세기 중반 이후 북한 방언에서 새롭게 나타나는 면적적 특징으로, 현대 평안 방언에서도 공유된다. 표준어의 많은 /o/는, 특히 문법적 구성에서, 함경 방언에서는 /u~ɯ/이다. 예를 들어, 서울말의 접속사 ha-ko/하고한국어 /hago//hago한국어 "그리고"는 ha-gu/하그한국어 /hagɯ//hagɯ한국어로 발음된다.

함경 방언에는 생산적인 변이음 체계가 있다. /a//a한국어, /ə//ə한국어, /u//u한국어, /o//o한국어, /ɯ//ɯ한국어는 비-치조 자음과 앞에 위치한 폐쇄모음 또는 활음(예: /i//i한국어))의 순서가 뒤따를 때 /ɛ//ɛ한국어, /e//e한국어, /y~wi//y~wi한국어, /ø~wɛ//ø~wɛ한국어, /i//i한국어로 전면화된다. 어떤 경우에는 이것이 어휘화되었다. 함경 방언 /køki~kwɛki//괴기한국어 "고기"와 서울말 /koki//고기한국어 "같은 뜻"을 비교해 보라. 변이음은 경상 방언에서도 흔하다.

고유어에서 중세 국어의 CjV 연쇄는 단모음화되었다. 중세 국어 hye/혀한국어 /hjə//hjə한국어 > 함경 방언 hey/헤한국어 /he//he한국어. 한자어에서 CjV 연쇄는 변이음화된 단모음으로 합쳐졌고, 다시 이중모음화되었다. 서울말 kyosil/교실한국어 /kjosil//kjosil한국어 "교실"과 함경 방언 koysil/괴실한국어 /køsil~kwesil//køsil~kwesil한국어을 비교해 보라.

4. 문법

한국어 계열 방언과 마찬가지로, 동북 방언에서도 명사에 격을 나타내는 조사가 붙는다.

대부분의 분석에서는 다른 한국어 방언과 마찬가지로, 화자와 듣는이 사이의 경어법과 공손함의 정도가 다른 세 가지 높임법을 구분하며, 이는 문장 끝 어미로 표시된다. 동북 방언에서 특징적인 어미로는, 확인이나 동의를 이끌어내는 구어체 어미 -cipi/지비한국어, 공손한 어미 -(s)wuta/우/수다한국어 와 중립적인 어미 -(s)ummey/음/슴메한국어 가 있는데, 이들은 억양에 따라 서술형, 의문형, 명령형으로 모두 사용될 수 있다. 그리고 중립적인 청유형 어미로는 -psey/ㅂ세한국어가 있다. 비격식 어미는 표준어와 동일하다.

매우 특이하게도, 동북 방언의 부정어 (예: ai/아니한국어 '아니다', mos/못한국어 '못하다')는 다른 한국어 방언(동북 방언에서도 사용되는 북진 방언 제외)에서 부정어가 주동사 앞이나 보조동사 뒤에 오는 것과 달리, 주동사와 보조동사 사이에 삽입된다.

4. 1. 형태론

동북 방언에는 'ㅂ', 'ㅅ', 'ㄷ' 불규칙 활용이 나타나지 않는다. 예를 들어 '고부니[고우니]', '저스니[저으니]', '들꼬[듣고]', '드르니[들으니]'와 같이 활용된다. 이는 경상도 사투리와 같다.한국어 계열 방언과 마찬가지로, 함경 방언에서도 명사에 격을 나타내는 조사가 붙는다.

대부분의 분석에서는 다른 한국어 방언과 마찬가지로, 화자와 듣는이 사이의 경어법과 공손함의 정도가 다른 세 가지 높임법을 구분하며, 이는 문장 끝 어미로 표시된다. 함경 방언에서 특징적인 어미로는, 확인이나 동의를 이끌어내는 구어체 어미 -cipi/지비한국어, 공손한 어미 -(s)wuta/우/수다한국어 와 중립적인 어미 -(s)ummey/음/슴메한국어 가 있는데, 이들은 억양에 따라 서술형, 의문형, 명령형으로 모두 사용될 수 있다. 그리고 중립적인 청유형 어미로는 -psey/ㅂ세한국어가 있다. 비격식 어미는 표준어와 동일하다.

매우 특이하게도, 함경 방언의 부정어 (예: ai/아니한국어 '아니다', mos/못한국어 '못하다')는 다른 한국어 방언(함경 방언에서도 사용되는 북진 방언 제외)에서 부정어가 주동사 앞이나 보조동사 뒤에 오는 것과 달리, 주동사와 보조동사 사이에 삽입된다.

4. 2. 문법 형태

주격 조사로 '이', '이가'가 쓰인다. 관형격 조사로는 '으'가 쓰인다. 목적격 조사로는 '으', '르'가 쓰인다. 여격 조사로는 '에게, 게, 끼' 등이 쓰인다. 위격 조사로는 '셔, 이셔' 등이 쓰이는데, '셔' 앞의 모음은 길게 발음한다. 조격 조사로는 '루, 으루/을루/이루' 등이 쓰인다. 구격 조사로는 '까'가 쓰인다.'께서'는 '끼서', '부터'는 '부텀', '까지'는 '꺼지', '보다'는 '보구'로 쓰인다. 보조사 '은'은 '으느', '는'은 '느', '도'는 '두', '야'는 '샤', '이야'는 '이사', '커녕'은 '커녀느', '조차'는 '아부라'로 쓰인다.

파생 접미사 '-이-, -히-, -리-, -기-'가 붙은 동사의 피동/사역형에 다시 '우'를 붙여 쓴다. 현재 시제를 나타내는 관형어에는 '있다'와 '없다'에 'ㄴ'을 붙인다.

평서형 종결어미, 의문형 종결어미, 명령형 종결어미, 청유형 종결어미, 연결어미가 다양하게 발달했다.

- 평서형 종결어미: '-ㅁ니다', '-ㅁ다', '-ㅁ니(슴니)', '-ㅁ(슴)', '-우다/-수다', '-오/소'는 '-우/-으', '-수/-스', '-지비', '-이', '-와, -수와, ㅁ메, -슴메' 등이 쓰인다.

- 의문형 종결어미: '-ㅁ니까', 'ㅁ까(슴까)', '-까' 등이 쓰인다.

- 명령형 종결어미: '-ㅂ소', '-ㅂ소세', '-소' 등이 쓰인다.

- 청유형 종결어미: '-ㅂ시다', '-ㅂ세다', '-기요', '-ㅂ세' 등이 쓰인다.

- 연결어미: '-며'는 '-메', '-면서'는 '-멘서', '-니까'는 '-니까니/니까나/이까데', '-면'은 '-문/무/므', '-아야/어야'는 '-아사/어사', '-러'는 '-ㄹ라', '-려고/고자'는 '-자구' 등으로 실현된다.

부정소 '아니'와 '못'이 합성 용언의 중간에 위치한다. (예: 먹어 아~이 바ː스)

5. 어휘

고어의 잔재가 많이 남아있다.[2] 간대르사(설마), 기티다(남기다), 나조(저녁), 널:다(씹다), 드티우다(건드리다), 무리(우박), 슷다(물기를 수건 따위로 닦다), 신다리(허벅지), 얻어보다(찾다), 우뿌다(우습다), 자개미(겨드랑), 쯤(틈), 허튀(종아리) 등이 그 예이다.

중부 방언(표준어)과는 다른 의미로 사용되는 단어들도 있다.[2] '어지럽다'는 어지럽다([亂], [繁])의 의미이며, 어지럽다([眩])의 의미일 때에는 '어립다'라고 한다. '어렵다'는 '어른 앞에서 담배 피우기 어렵다' 또는 '어찌할 수 없게 되다'라는 뜻이며, '문제 풀기가 어렵다'의 '어렵다'는 '바쁘다'라고 한다.

친족 호칭어에서도 차이가 나타난다.[2] '아재'(고모, 이모), '아바니, 큰(클)아배, 큰(클)아바니, 한아바니, 한애비'(祖父), '아매, 우매, 아마이, 큰(클)아매'(祖母) 등이 사용된다.

표준어의 "아버지"(아버지한국어)는 동북 방언에서 ''abai'' (아바이한국어) 또는 ''aebi'' (애비한국어)가 된다.[2] 표준어의 -습니다(''seumnida'')와 달리 동북 방언에서 (슴)음둥 ''(sŭm)ŭmdung''을 사용하거나, -의 ''ui'' 대신 -으 ''eu'', -으로 ''euro'' 대신 -으르 ''eureu'', 을/를 ''eul/reul'' 대신 -으/르 ''eu/reu''를 사용하는 것 역시 방언의 특징이다.

'''예문'''

참조

[1]

논문

[2]

논문

[3]

간행물

새국어생활

1998-12-31 # 겨울호를 12월 31일로 가정합니다. 정확한 날짜가 필요하면 추가 정보가 필요합니다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com